さいらぼ式ダイエットとは

科学的根拠とAIを駆使したマンツーマンによるダイエット指導

本プログラムは、食事と運動を組み合わせることでオートファジー効果を最大限に引き出し、腸内細菌を活性化させることで健康的かつ効率的に体重を減少させます。単なるカロリー制限ではなく、身体の代謝を根本から改善することで、短期間でBMIを適正値へと導きます。また、AIを駆使したカロリー計算や体重値の推移を算出し、徹底した管理を実施します。

健康とは

健康とは、単に病気や虚弱がない状態を指すのではなく、身体的、精神的、社会的に良好な状態を指します。これは、1948年にWHO(世界保健機関)が定義した「健康」の概念に基づいています。

具体的には以下の側面が含まれます。

身体的健康:病気や障害がなく、日常生 活を問題なく送れる状態。

精神的健康:ストレスに対処でき、精神的な安定を保つこと。

社会的健康:人間関係や社会参加が良好であること。

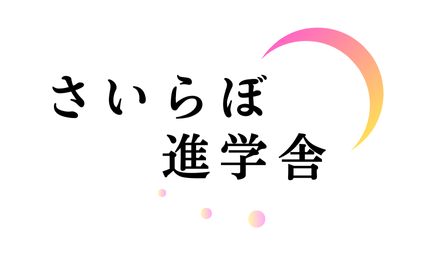

健康指標として、BMIを適正範囲内に維持することが推奨されています。BMI(ボディマス指数)を適正範囲内に維持することは、健康の保持・増進や生活習慣病の予防において重要であると、多くの専門機関や研究で示されています。例えば、厚生労働省の「健康日本21」では、適正体重の維持が目標として掲げられています。

また、厚生労働省では、BMIが18.5未満を「低体重」、18.5以上25未満を「普通体重」、25以上を「肥満」と分類しており、適切なBMIの維持が健康長寿に極めて重要であるとされています。

さらに、WHOによるBMIの分類に関する詳細は、以下の文献にも記載されています。

このように、さいらぼでは健康の指標として体重よりもBMI値を重視しています。

BMI値を重要視する理由とは

BMI(Body Mass Index)は、体重と身長のバランスを示す指標で、肥満や低体重による健康リスクを評価するための目安となります。本プログラムでは、基準値内(18.5~24.9)に収める理由として、次のような健康リスクを最小化することを重要視しています。

低体重(BMI < 18.5)のリスク

免疫力の低下:感染症にかかりやすくなる。

栄養失調:ビタミンやミネラル不足による体調不良。

骨粗しょう症:骨密度が低下し、骨折のリスクが高まる。

肥満(BMI ≥ 25)のリスク

生活習慣病のリスク増加:糖尿病、高血圧、脂質異常症

心血管疾患:心筋梗塞や脳卒中のリスクが上昇

その他の疾患:関節疾患や睡眠時無呼吸症候群、特定のがん(大腸がん、乳がんなど)免疫力の低下:感染症にかかりやすくなる。

BMIにおける基準値内(18.5~24.9)のメリット

生活習慣病の予防:正常なBMIは血糖値や血圧を安定させます。

日常生活の快適さ:身体的な負担が軽減され、疲れにくくなります。

心理的健康の向上:適切な体重維持は自信やストレス軽減にもつながります。

BMIの標準値を超えると、心臓病や糖尿病などの病気で死亡するリスクが高まり、体重が5kg増えるごとに死亡率が約30%上昇します。逆に、痩せすぎると主に喫煙に関連する病気での死亡リスクが高くなります。

これらの理由から、さいらぼではお客様が健康的にダイエットを成功させるため、BMI値を重要な指標として重視しております。

腸内細菌を活性化させる必要性とは

最近の研究によると、腸内細菌の一種であるBlautia wexlerae(以下、ブラウティア菌)が、体重増加を抑え、糖尿病の改善に踏み込む可能性が秘められていることが明らかになりました。

この研究では、日本全国の医療機関の協力により約10,000人の腸内細菌データを収集し、健康な人にはブラウティア菌が多く、逆に肥満や糖尿病のある人には少ないことが分かりました。

ブラウティア菌は、脂肪の蓄積を抑え、炎症を抑制する物質であるオルニチンやアセチルコリンを産生することが明らかになっています。動物実験においては、高脂肪食を与えたマウスにブラウティア菌を投与することで、体重増加や血糖値の上昇が抑えられたことが確認されました。この結果から、ブラウティア菌が体重管理や糖尿病予防に役立つ可能性が示唆されています。

しかし、ブラウティア菌は酸素に弱く、直接取り入れることが難しいとされているため、自身の腸内でこの菌を増やすための食材を取り入れることが必要です。例えば、大麦や麹を含む発酵食品がブラウティア菌の増殖を助けるとされています。すなわち、これらの食材を日常的に取り入れることで腸内環境の改善が期待できます。

なお、日本人では欧米人や中国人に比べて、Actinobacteria門のビフィズス菌(Bifidobacterium)やFirmicutes門のブラウティア菌(Blautia)の割合が多いという特徴が報告されており、その背景には宿主の遺伝的な要因に加えて、食文化などの長年の生活様式の違いによる影響があると考えられています。

これらのことから、さいらぼでは腸内細菌の働きに着目し、お客様が効率的にダイエットに取り組めるようサポートいたします。

オートファジー効果を利用する意義とは

腸内環境の改善による菌叢バランスへの影響

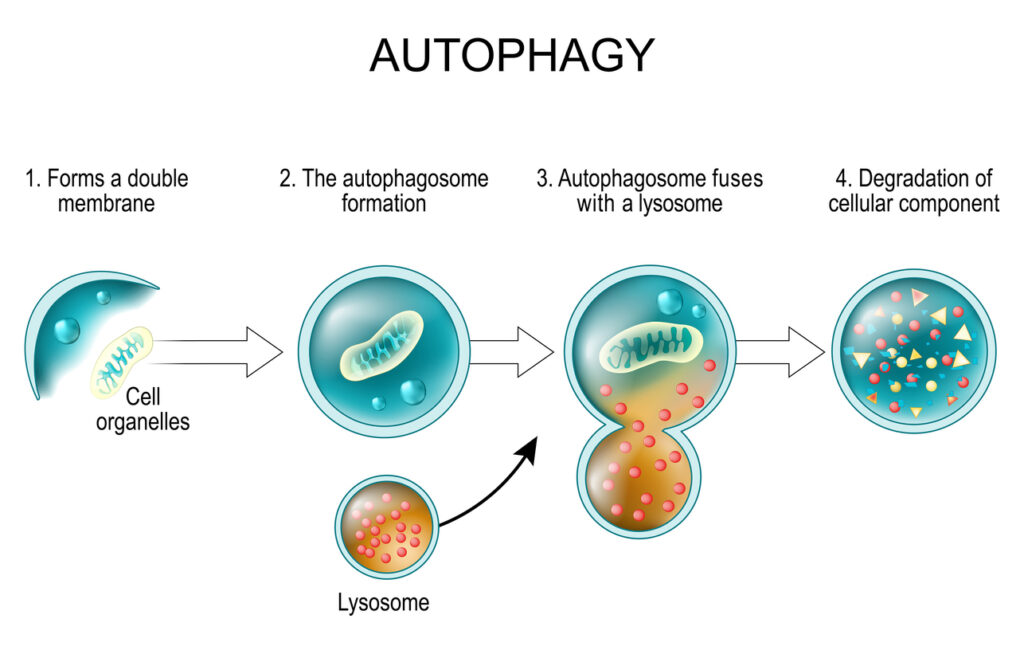

オートファジー(Autophagy)は、細胞が不要なタンパク質や老廃物を分解・リサイクルする仕組みです。2016年に大隅良典教授がこの研究でノーベル生理学・医学賞を受賞し、注目されるようになりました。オートファジーは腸粘膜の健康を促進し、腸内環境のバランスを整えます。つまり、腸内環境が整うことで、ブラウティア菌が増殖しやすい環境が形成されます。

脂質代謝の変化

オートファジーは脂質代謝を調整する役割も持っています。特に脂肪細胞の過剰な蓄積を抑え、代謝産物をエネルギーとして活用することで、腸内細菌に必要な栄養バランスが変化します。この影響でブラウティア菌などの特定の菌種が優位に増えることが考えられます。

炎症の抑制効果

オートファジーは炎症を抑制する効果が知られています。つまり、腸内の慢性的な炎症を軽減することで、炎症に弱いブラウティア菌が生育しやすくなります。

ブラウティア菌の活性化

ブラウティア菌は腸内で短鎖脂肪酸(例:酪酸)を生成し、腸壁のエネルギー供給や炎症抑制に寄与します。オートファジーが腸内のエネルギー利用効率を高めることで、この菌を活性化させることが考えられます。

これらのことから、さいらぼではオートファジー効果を効率的に活用し、お客様がスムーズにダイエットに取り組めるようサポートいたします。

AIを活用したデータ解析とは

AIを活用した科学的データ解析による健康ダイエットプログラム

本プログラムでは、中高年層を対象とした健康ダイエット支援を科学的根拠に基づいて提供しています。健康寿命の延伸と生活習慣病の予防を目的とし、個々のデータを活用したパーソナライズドなアプローチを実践しています。

AIによるデータ解析とサポート

本プログラムでは、AIを活用してデータを的確に解析し、健康管理の最適化を図っています。以下の各ポイントにおいて、AIの力を効果的に活用することで、より実践的かつ効果的なダイエット支援を実現しています。

- 健康データの分析

参加者の体重やBMI、食事内容、運動習慣などのデータを収集し、AIによる解析を通じて、最適な改善策を提案します。 - 最新の科学的知見を反映したアドバイス

腸内細菌の影響やオートファジー効果など、科学的エビデンスに基づいたアドバイスをリアルタイムで提供し、健康的な体質改善をサポートします。 - ダイエットの進捗管理とモチベーション維持

データをもとに参加者ごとの進捗を可視化し、適切なフィードバックを行うことで、長期的な継続を支援します。 - 食事・運動プランの最適化

大麦や発酵食品を取り入れた食事プラン、有酸素運動の習慣化などを、個々のライフスタイルに適した形で提案します。

このように、さいらぼではAIを活用してお客様のダイエットに関するデータを解析・管理し、効率的にダイエットに取り組めるようサポートいたします。